アマチュア無線

ARRL( アメリカ無線中継連盟)とはどんな団体?

アールのミッション:芸術、科学、そしてアマチュア無線の楽しさを広める。 アメリカ無線中継連盟(ARRL)は、アメリカ合衆国最大のアマチュア無線愛好家のための非営利団体です。1914年にハイラム ペーシー マキシマム氏によって全米無線中継リーグとして設立され、現在約15万人の会員を擁しています。ARRLは、アマチュア無線家の利益を代表し、技術的な支援や教育プログラムを提供、緊急通信業務を支援するなど、様々な活動を行っています。 アールのアマチュア無線振興の基礎には5本の柱があります。それは公共サービス、提唱、教育、テクノロジー、そして会員相互の親睦です。 主な活動 アマチュア無線家の利益向上 ARRLは、米国政府に対するアマチュア無線家の主要な代表組織です。議会や連邦通信委員会(FCC)へのロビー活動を通じて、アマチュア無線の周波数帯の確保や、アマチュア無線に関する規制の緩和などに努めています。 技術的な支援 ARRLは、アマチュア無線家に技術的なアドバイスや支援を提供しています。会員向けに、月刊誌「QST」や各種技術ハンドブックを発行しています。また、ウェブサイトやオンラインフォーラムを通じて、最新の情報や技術的なアドバイスを提供しています。 教育プログラム ARRLは、アマチュア無線に関する様々な教育プログラムを提供しています。初心者向けの入門コースから、上級者向けの技術的なコースまで、幅広いレベルのコースが用意されています。 緊急通信業務 ARRLは、災害発生時に緊急通信業務を支援しています。ARRLのボランティアメンバーは、災害時にアマチュア無線を使って、被災者や救援隊との通信を支援します。 その他 ARRLは、アマチュア無線の楽しさを広めるために、様々なイベントやコンテストを開催しています。また、アマチュア無線の歴史や文化に関する資料を保存・公開しています。 ARR...

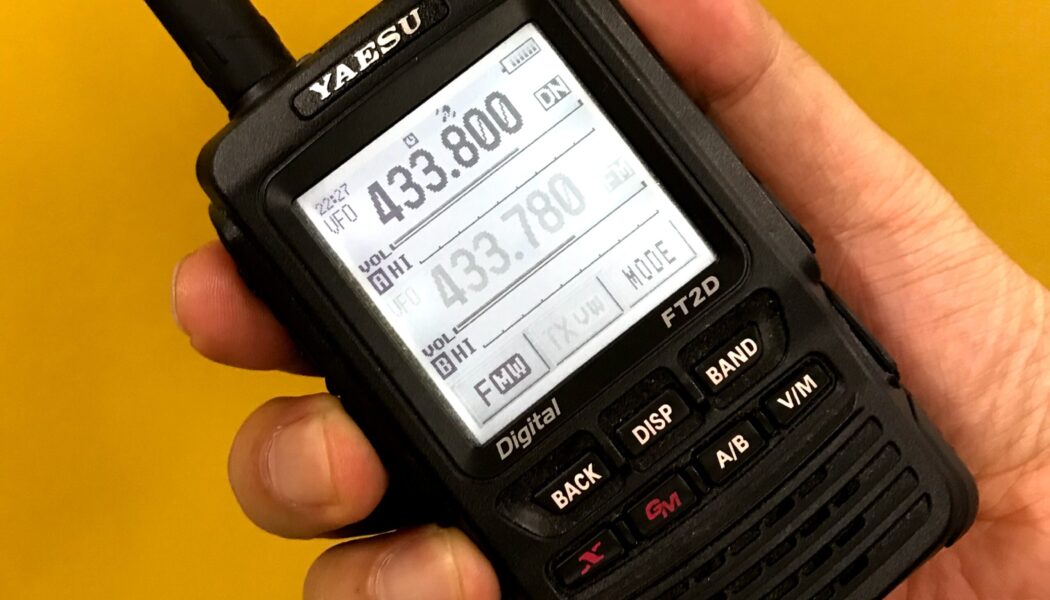

FT3Dを体験!FT1XDとFT2Dの良いところを成長させて1つに!

発売日間近のYAESU FT3D YAESUから発売される注目のハンディ機FT3Dが6月9日(日)に東京都の羽村市で開催された「ハムらde無線フェア」で発売前展示が行われていました。関東一円からアマチュア無線愛好家だけでなく、ドローンの関係者やライセンスフリー無線の愛好家など多くの人があつまりました。 様々なメーカーが出店する中、やはり注目を集めていたのが発売日が近いFT3D。発売前から手にとってその性能を体験できるため、144Mと430Mを利用するアマチュア無線家がこぞって実機を手にとって説明をうけていました。 大きさはFT1XDと同等。なのにFT2Dのような液晶の大きさ ここのところYAESUはFT1DからGPSとC4FMを搭載しWires対応の魅力的なハンディ機をリリースしていますが、FT1Dの後にリリースしたFT2Dは液晶モニタに力をいれ、デジタル通信で音声と同時に送れる情報を一度にたくさん表示できるようにしました。FT2Dにはマイクと一体になったカメラもリリースされたため、そのカメラで撮影した映像は白黒ながらも液晶画面に表示されるようにもなりました。 (写真左からFT2D、FT3D、FT1XD) しかしGPS性能はというと、位置情報を取得するまでの時間が長く、屋外でしっかりとGPS情報を取得してからでないとデジタルモードの通信の際に位置情報が送れないなどの問題も発生していた。 そこで登場してきたのがFT1XD。GPS情報の取得も早く、屋内でもしっかり取れる場合が多いため、デジタルモードの通信も電源をつけてからすぐに自局の位置情報を相手に伝えることができるようになりました。 今回のFT3Dは、GPS性能に更に磨きをかけ、外でも見やすい液晶モニ...

アンテナから電波がどのように出ているかを検知するアンテナを作ろう!

簡単につくれる電波検知器 今回ご紹介する電波検知器はとっても簡単に電波が飛んでいる場所を検知できるものです。 電波とは電磁波でその周波数によって1秒間に電気の波が何回も繰り返して起こっているという事です。今回は430MHzの電波を電波をひろう電波検知器を作ってみますが、430MHzという周波数の電波は、1秒間に430×1,000,000回も電気の波がたっているといえます。 この電気の波を拾うとLEDが光るような検知器を作ることで、電波がどの方向にどのように飛んでいるかを調べてみます。 LED×1個 シリコンダイオード ×2 リード線50㎝くらい はんだごて・はんだ ストロー2本 ブレットボード(実験する場合) ジャンプワイヤー(実験する場合) まずは試しに実験してみる まずは試しに実験のため、ブレットボードとジャンプワイヤを使って電波を受信してみます。ジャンプワイヤの長さは適当でも、極めて近い距離に置けばしっかり検知器が受信できます。 ブレッドボード上では、シリコンダイオード2個とLED1個を配線し、ジャンプワイヤーをアンテナ代わりにして受信するようにします。LEDは足が長い方がアノード(A)とよばれ通常プラス側につなぎ、短い方はカソード(K)と呼ばれマイナス側につなぎます。 シリコンダイオードにも極性があり、素子に黒いラインが入った方がカソード(K)です。 以下の動画ではその実験をおこなっています。その後実際に直接はんだ付けをして、ストローに通してリード線がまっすぐなるようにガイドしてあげることで、小さな「ダイポールアンテナ」のようなものができあがり、これで電波を受信するとLEDが光ります。 リード線の長さ ...

YAESU FT1XD でラジオを聴こう!

YAESU FT1XD 受信基本操作 YAESU(八重洲無線)から発売されているFT1XDという機種はオンエアーズでもおすすめしている機種です。高機能であるため上級モデルではありますが、初心者の方にもお勧めしています。というのもGPSが内蔵されており自分の位置情報が取れるのと、デジタル通信に対応していて受信できる電波の幅もとても広いからです。GPS機能は私たちが進めているレジャーでの活用に欠かせないものです。位置情報を交換しながら登山やバックカントリースキー、キャンプなどをすることによって安全で楽しいアウトドアにもつながります。 今回はこのYAESU FT1XDを使ってまずは「受信」について学びます。電波を受信するだけですから免許は要りません。アマチュア無線の従事者免許を取得した後に、免許状が来るまでの間に「受信」を楽しんでみましょう。 【ラジオを聴く】 まずは、ラジオを聞いてみましょう。FT1XDは2つの電波を同時に受信できます。AとBという2つの受信モードがあり、例えばBバンドではアマチュア無線で友人らと交信し、通話が無い待機状態の時にもう一つのAバンドではFMラジオを受信しておくことができます。 ではその操作方法です。 ラジオ放送を聞くにはAバンドの周波数帯を設定します。 Aバンドでは以下の周波数帯が利用できます。 0.5MHz – 1.8MHz(AMラジオ帯) 76MHz – 108MHz(FMラジオ帯) 1.8MHz – 30MHz(短波帯) 30MHz – 76MHz(50MHz) 108MHz – 137MHz(航空無線帯) 137MHz – 174MHz(144MHz帯) 17...

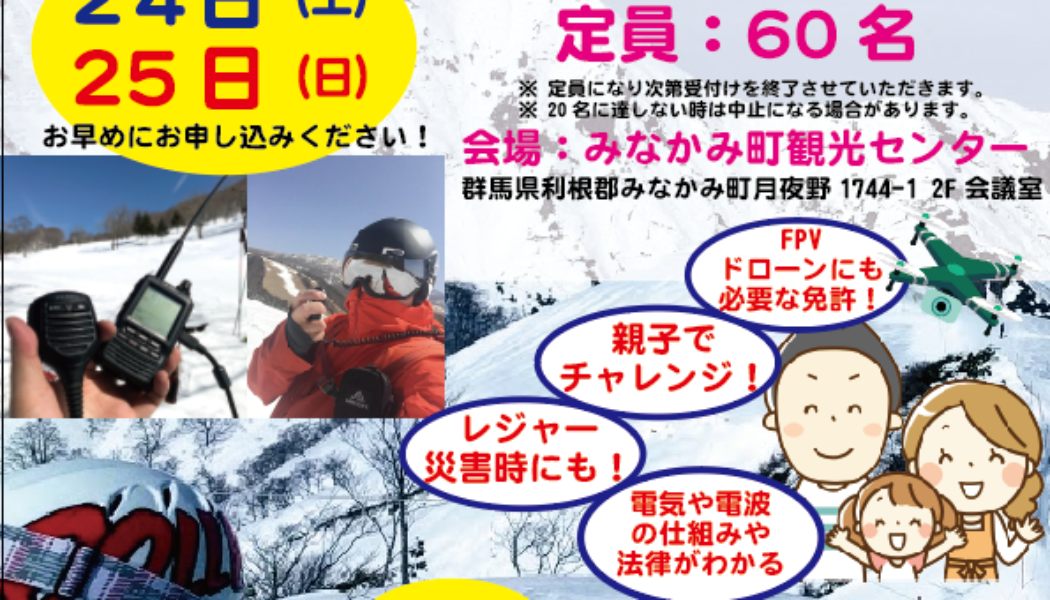

スキー天国「みなかみ」でアマチュア無線取得!養成課程講習会開催!

アウトドア・レジャーなどを何倍も楽しくするアマチュア無線の国家資格が取得できる養成課程講習会が群馬県みなかみ町で開催決定!スキー場関係者や山岳関係者の方はもちろんの事、山岳エリアにお住いの小学生から高齢者まで、多くの方がアマチュア無線を持つことで、より安心で安全なまちづくりにも貢献できます。みなかみエリアではめったに開催されない国家資格の講習会。合格率も98%以上と取得のチャンスです!

JARDがアマチュア無線の世界を紹介した新しい動画を配信開始。

JARD(一般財団法人日本アマチュア無線振興協会)は、第四級アマチュア無線技士を目指す人たちに向けたアマチュア無線を取得するとどのような事ができるのか、また取得までの流れから各種手続きについて紹介した動画を配信しました。 ようこそアマチュア無線の世界へ(YouTube) この動画はJARDが主催している第四級アマチュア無線技士養成課程講習会の際に開催されている「ビギナーズセミナー」というこれから免許を取る方から取得した後の手続きとその後の運用について紹介するセミナーで使われているもので、以前の動画から内容を一新し、時代に合わせたアマチュア無線の活用や事例を紹介しています。 以前の動画では松田百香さんがアマチュア無線を紹介していましたが、今回からJARDのアマチュア無線ナビゲーターとして替地桃子(かえちももこ)さんが起用されました。映画やドラマなどで幅広く活躍している方で、彼女自身も免許取得を目指しているとの事。 今回の動画では宇宙通信やアウトドアでの活用、災害時利用など幅広いエリアでの利用方法が紹介されているだけでなく、デジタル通信やWires-Xを使った新しい技術なども紹介されています。 アマチュア無線は「トラックの運転手」「根暗な趣味」など利用していない人たちから見ると専門的でネガティブなイメージをもたれているという声も聴きますが、携帯電話が普及しスマートフォンなどが登場し、それらを誰でも持っている時代だからこそ知っておくべき基礎知識になっているとも言えます。

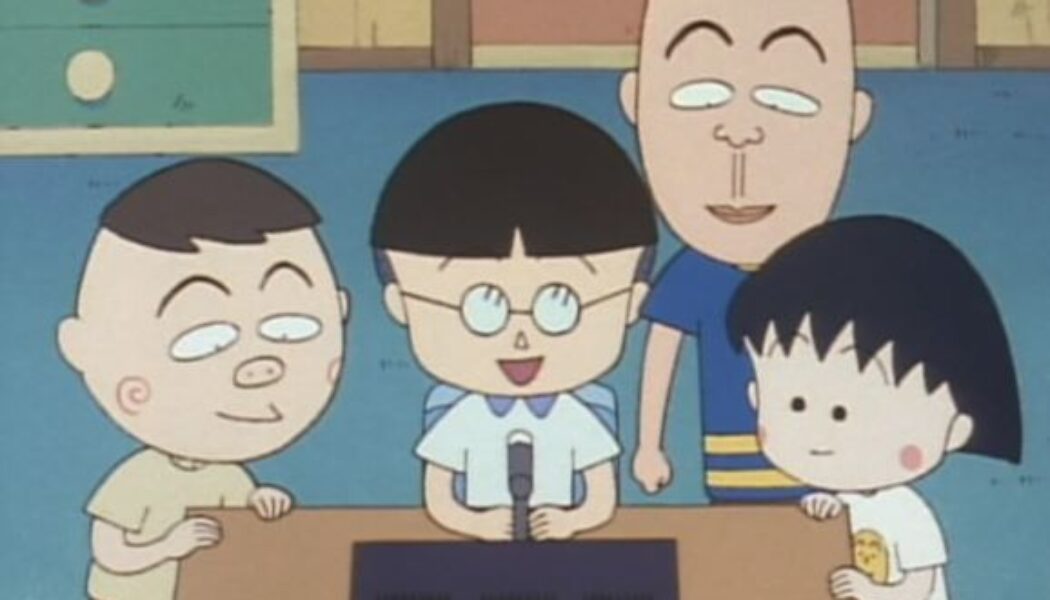

ちびまる子ちゃんの作者で無線従事者のさくらももこさん逝く。

日曜日の夕方は家族みんなで1度は見たことがある国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」の作者さくらももこさんが2018年8月15日午後8時29分乳がんのため逝去されました。 ちびまる子ちゃんはさくらももこさんの幼少期がモデルになっているアニメ。自身の実体験も多く描かれていて、日常的な暮らしの中で起こる何気ない一コマなどが人々の共感を呼び国民的アニメとなっています。 過去の放送では「まる子アマチュア無線にあこがれる」など携帯電話ができる前に近所のおじさんたちがアマチュア無線をやっていた風景を描き、子どもながらに無線の免許を取る人たちもいたという当時の記憶を元に描かれたストーリーもありました。 本人も無線従事者の免許を持っていて、高校生の頃にアマチュア無線クラブに所属していて養成課程講習会で免許を取った事を明かしています。 オンエアーズスタッフ一同、日本中から愛された「ちびまる子ちゃん」の生みの親さくらももこさんのご冥福を心よりお祈りいたします。 「まる子アマチュア無線にあこがれる」はアマゾンプライム会員ならシーズン2の133話でご覧いただけます。

YAESUハンディ機用ハンドマイク、どれがいい?

アマチュア無線のハンディ機は、その名の通りハンディですから本体を持ったまま横についたPTTボタンを押してそのまま話すことができます。ですが、いくら最近の無線機が軽くなったとは言え、レジャーなどで利用しているときにこの本体を持って会話をするのはちょっと大変です。なぜなら毎回ポケットなどから本体を出して口元までもっていかないといけないからです。 もっと気軽に話すためにはいつも、マイク部分は口元近くに出しておくのが良いです。例えば登山で使っているときや、スキーでつかっているとき、日曜大工しながら友人と交信を楽しんでいるときなども、両手が使えるような状態で他の作業をしつつ、誰かが呼んでいたらボタンワンプッシュで会話ができると良いですね。 今回はYAESUのハンディ機で使える2種類のマイクを比較して、その使い勝手を検証してみます。YAESUのハンディ機用マイクとして発売されているメーカー純正マイクは以下の2種類(MH-34B4BとMH-85A11U)です。初心者の方はなるべく純正のもので同じメーカーのものを使うことをおすすめします。他社製で同じ機能で安いものももちろんありますが、やはり最終的にたよれるのはメーカーサポートになります。その際に同じYAESUのものを使っていれば、機器にトラブルが生じた際にあちこち電話をかける手間もなく一括して対応してもらえます。 この2つの大きな違いは、MH-34B4Bは通常のピンジャックでシンプルなハンドマイクですが、MH-85A11Uは端子がミニUSBの変形タイプで、データ通信ポートに接続します。さらにMH-85A11UはPTTボタンだけでなく、カメラを搭載していて、シャッターボタンとD-TXというボタンが表面についています。ケーブルの長さもMH-85A11Uのほうが長いですね。 FT1XD(FT1D)とFT2Dはデジ...

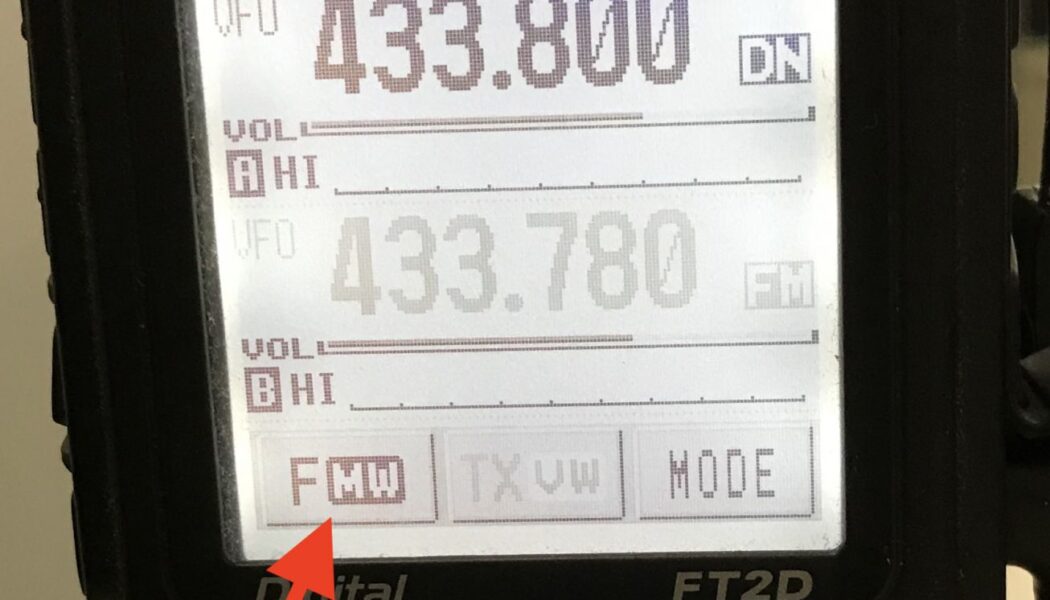

FT2Dの送信出力切り替え方法

FT2Dの最大出力は5Wです。距離が近い相手と交信するときや、バッテリーの消耗うを押さえたいときは、送信出力を下げて交信できます。 F MWにタッチします。 TXPWRにタッチします。 DIALを回し HIGH(5W) LOW3(2.5W) LOW2(1W) LOW1(0.1W) から選択します。 PTTスイッチを押し送信出力が設定されます。

世界アマチュア無線の日

World Amateur Radio Day 世界アマチュア無線の日 Every April 18, radio amateurs worldwide take to the airwaves in celebration of World Amateur Radio Day. It was on that day in 1925 that the International Amateur Radio Union was formed in Paris. Amateur Radio experimenters were the first to discover that the short wave spectrum — far from being a wasteland — could support worldwide propagation. Just two years later, at the International Radiotelegraph Conference, Amateur Radio gained the allocations still recognized today — 160, 80, 40, 20, and 10 meters. 毎年4月18日は世界アマチュア無線の日です。世界中でその日を記念して記念局が開局され、電波が飛び交います。その日、1925年、フランス、パリにて世界アマチュア無線組合が結成されました。アマチュア無線家達が世界に先駆けて、それまで未知の領域であった短波帯を利用して世界中に広く情報を発信し得ることを発見しました。この2年後に開催された国際電信電話会議にてアマチュア無線の領域での160、80、40、20、そして10メーターの使用が認可され今日に至っております。 &...