年: 2023年

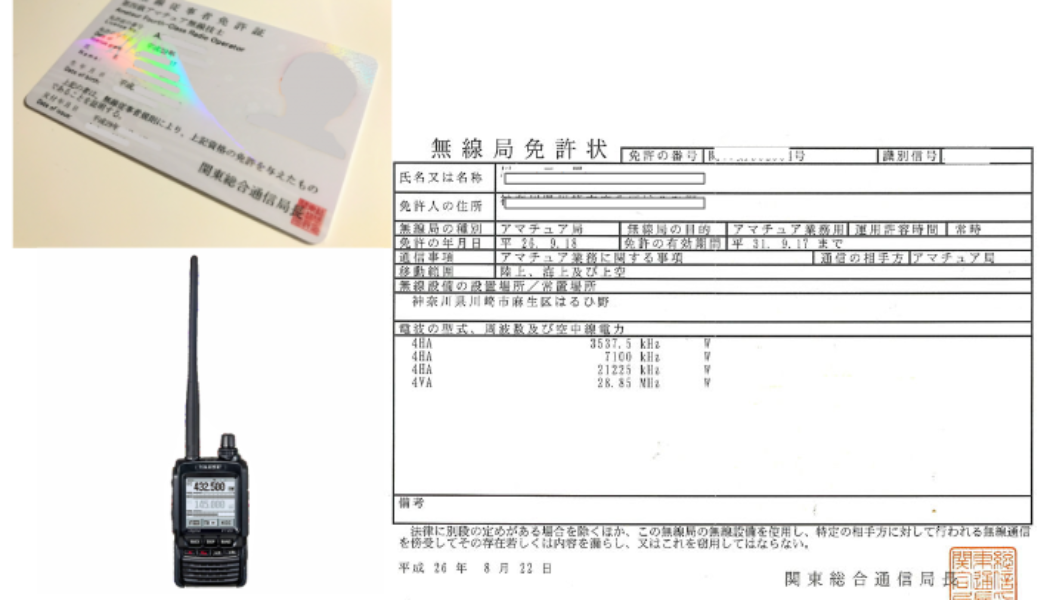

無線従事者免許と無線局免許の同時申請方法

2023年3月22日電波法施行規則等の一部改正が行われました(制度改正の一部については、令和5年9月25日に施行)この改正は、アマチュア無線の体験機会や活用機会の拡大、免許手続の迅速化・制度の簡素合理化等を目的としています。 今回の改正の主な目的は以下のとおりです。 アマチュア無線の体験機会の拡大 ・アマチュア無線の体験運用制度の導入 ・体験運用局の開設要件の緩和 アマチュア局の開設・運用までの迅速化及び免許制度の簡素合理化 ・アマチュア無線従事者免許とアマチュア局免許の同時申請手続の導入 ・アマチュア局免許の申請期間の短縮 その他 ・アマチュア局の再免許の申請期間の見直し ・人工衛星等のアマチュア局に関する制度の明確化及び整備 ・アマチュア局の非常時や緊急時の通報に係る制度の明確化 ・アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別の簡素合理化 その中でも2023年9月25日から施行のアマチュア局の開設・運用の迅速化についてここでは、説明していきたいと思います。 アマチュア無線免許同時申請の手続き方法 従来、アマチュア無線従事者免許の取得に時間がかかるため、アマチュア局の開設・運用までに時間がかかっていました。しかし、アマチュア無線免許同時申請の導入により、アマチュア無線従事者免許とアマチュア局免許の取得を同時に行うことができるようになりました。これにより、アマチュア局の開設・運用までの時間を短縮することができます。 アマチュア無線免許同時申請の対象者は、アマチュア無線従事者資格の国家試験に合格又は養成課程を修了した人です。 手続き手順 ・総務省のホームページから申請書をダウンロードし、注意事項を読んで記入します。 アマチュア無線従事者免許申請書(PDF) アマチュア無線従事者免許申請にあたっての注意事項 アマチュア局の申請...

電波形式J3Eとは?

SSBで周波数帯を有効に活用 無線通信において、様々なタイプの電波形式(変調方式)が使用されています。その中で特に一般的なのが、J3Eと呼ばれるSSB(Single Sideband)の一形式です。本記事では、この電波形式J3Eについてわかりやすく解説します。 電波形式とは 電波形式とは、無線通信で使用する電波の「形」や「特性」を示すためのコードです。これには様々な種類があり、それぞれ異なる用途や特性があります。 J3Eとは J3Eは、SSB(Single Sideband)変調の一種であり、特に「USB(Upper Sideband)」を指します。これは、送信する際に元の信号(キャリア)とその上側の帯域(上側帯域)のみを用いる方法です。 SSB(Single Sideband)とは 通常のAM(振幅変調)方式では、キャリア波とその上下の帯域(上側帯域と下側帯域)が送信されます。しかし、SSBではこれらのうち一方の帯域のみを送信します。これにより、帯域幅を節約し、効率的な通信が可能になります。 なぜJ3E(SSB)が用いられるのか 帯域幅の効率化: SSBはAMよりも帯域幅を少なくとも半分に抑えられるため、周波数資源を効率的に使えます。 電力の効率化: SSBはキャリア波を省くことで、送信電力を効率よく使えます。 遠距離通信: 上記の効率化により、より遠くまで信号を届けることが可能です。 用途 J3Eの形式は、特に以下のような用途で広く使用されています。 ハムラジオ 船舶通信 航空無線通信 軍事通信 まとめ J3Eは、無線通信でよく用いられるSSBの一形式です。帯域幅と電力を効率よく使用するため、多くの用途で採用されています。この形式を理解することで、無線通信のさまざまな側面がより明確になるでしょう。

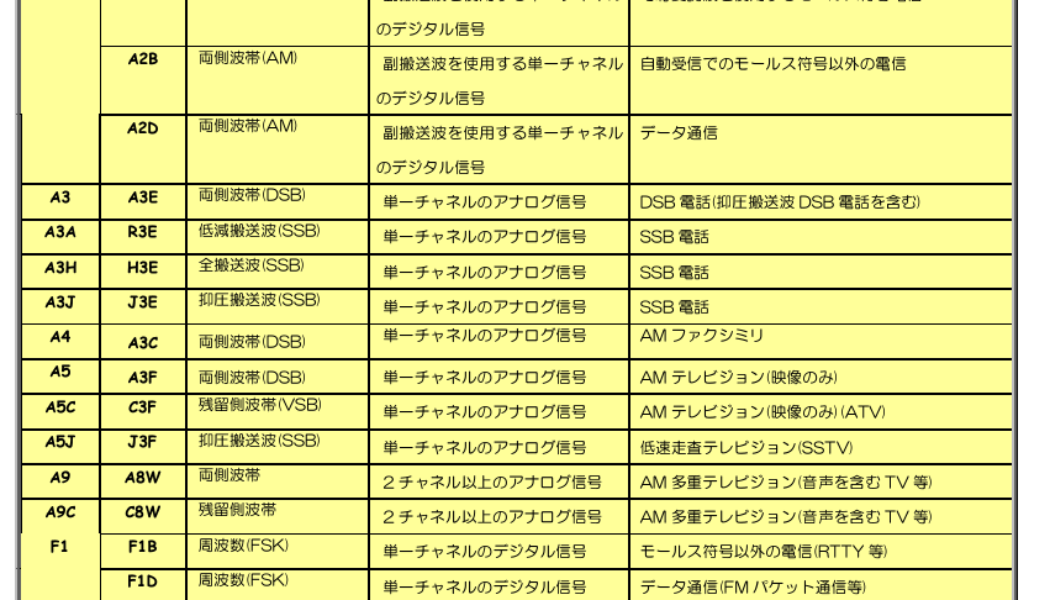

アマチュア無線の電波形式について

アマチュア無線では多くの電波形式(エミッション・デザイナータ:Emission Designators)が使われていますが、それらはITU(国際電気通信連合)の規格に基づいています。ITUの規格では電波形式は3つまたは4つのアルファベットと数字の組み合わせで表されます。

電波形式A3Eとは?

電波形式A3Eとは? 無線通信の世界では多種多様な電波形式が存在します。その中の一つがA3Eです。この記事では、A3Eの特性、用途、そしてなぜ重要なのかについてわかりやすく説明します。 A3Eとは? A3Eは、一般にAM(Amplitude Modulation、振幅変調)として広く知られている電波形式です。 識別子の解説 A:振幅変調(Amplitude modulation) 3:二つ以上の側帯(sidebands)とキャリア(carrier)が存在 E:情報が音声である(通常は人の声) 動作原理 A3E(AM)では、送信する情報(通常は音声)を用いてキャリア波の振幅を変化させます。その結果、周波数領域で見ると、中心のキャリア波とその両側に側帯が現れます。 用途:どこで使われているのか? 一般の放送: AMラジオはこの形式を使用しています。 航空無線通信: 空港の管制塔と航空機間で使用されることがあります。 非緊急の海上通信: 低帯域で広範囲をカバーするために使用されることがあります。 A3Eの重要性 簡易な受信機: A3E(AM)の受信機は非常にシンプルで、製造が容易です。 広範囲のカバー: 低帯域では、A3Eは遠距離にわたって信号を送る能力があります。 注意点と制約 ノイズ: A3Eは他の形式(例:FM、デジタル)に比べてノイズに弱い。 帯域幅: A3Eは比較的多くの帯域幅を消費します。 まとめ A3E(AM)は、振幅変調を用いた伝統的な電波形式です。特に一般の放送や航空通信でよく用いられます。簡易な受信機で運用でき、強い信号と広範囲のカバーが可能ですが、ノイズに弱く帯域幅も多く取るという制約があります。それでも、その独自の利点と用途によって、今日でも広く使用されています。

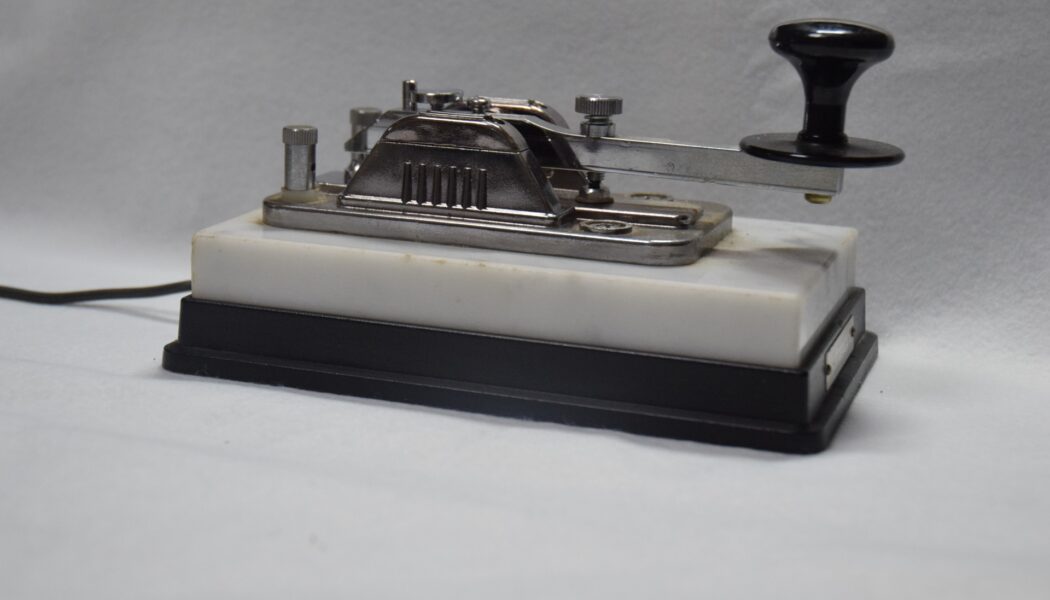

電波形式A1Aとは?

電波形式A1Aとは?基本からわかりやすく解説 はじめに 無線通信において、さまざまな種類の電波形式(モジュレーション方式)が存在します。その中の一つが、A1Aと呼ばれる形式です。A1Aとはモールス信号で通信を行う際に用いられる電波形式です。 A1Aは、アマチュア無線や海上通信でよく用いられる、連続波(CW:Continuous Wave)を用いた最も基本的な形式の一つです。ここでいう「連続波」は、一定の周波数で連続して放送される波形を指します。 識別子 無線通信においては各電波形式に独自の識別子が与えられています。 A:アムプリチュード変調(Amplitude modulation) 1:単一信号(通常はキャリアのみ、サイドバンドはなし) A:情報が手動でキーイングされる(通常はモールス符号) どのように動作するか? A1Aの場合、情報(通常はモールス符号)はアンテナから放たれる連続波をオン・オフすることで伝えられます。具体的には、モールス符号の各記号(点と線)に対応する期間だけ連続波を送出します。短い波形(点)と長い波形(線)を組み合わせて情報を表現するのです。 どのような用途で使われるか? アマチュア無線: 通信距離が長く、信号が弱い場合でも高い信頼性で通信が可能。 海上通信: 緊急時や特定の信号伝達に用いられる。 航空通信: 一部の航空機が使用することもあり、非常に高い信頼性が求められる。 なぜA1Aが重要なのか? 帯域幅の効率: A1Aは非常に狭い帯域幅で動作するため、多くのチャンネルを同時に使用することができます。 信頼性: ノイズに対して非常に強く、弱い信号でも受信が可能です。 簡易性: 構造が単純であり、故障が少なく、メンテナンスも容易です。 まとめ A1Aは、連続波(CW)を用いた古典的かつ効率的な電波形式です。信頼性が高く、帯域幅を節約できるため、特に緊急...

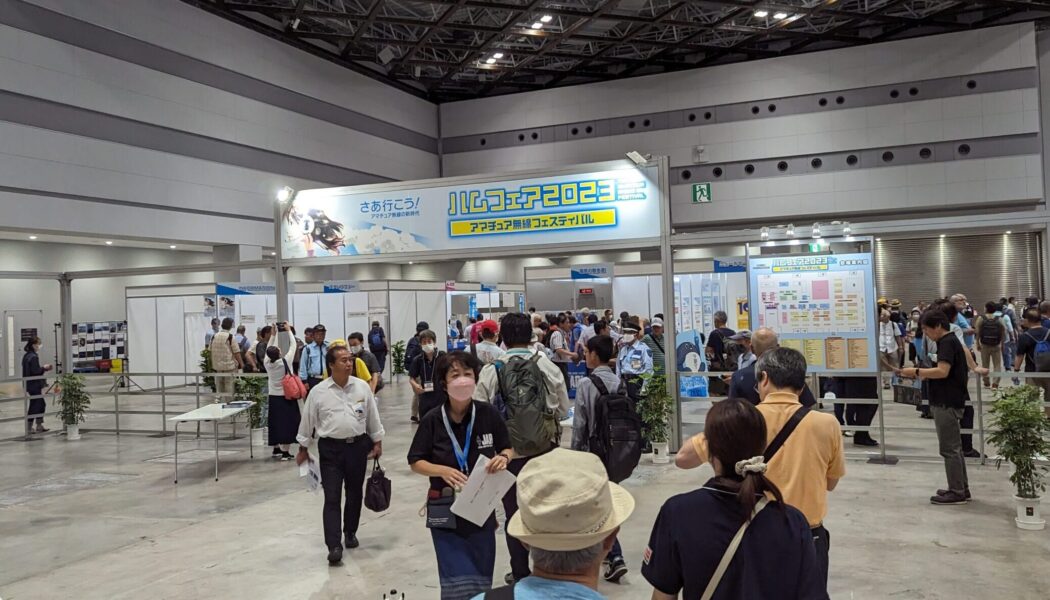

オンエアーズスタッフが行った「ハムフェア2023」レポート

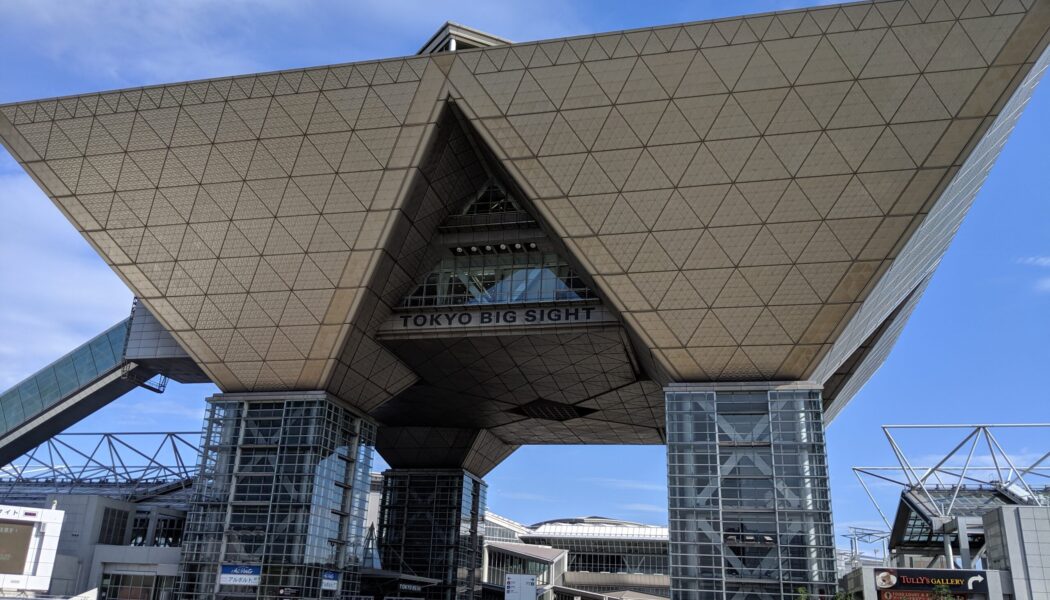

アマチュア無線の祭典「ハムフェア2023」が開催! 2023年8月19日(土)、20日(日)の2日間アマチュア無線家たちの日本最大のイベントでもある「ハムフェア2023」が東京ビックサイトで開幕しました。日本国内はもちろん、海外からも関係者が集うアマチュア無線の祭典に、わがオンエアーズスタッフも1日目の様子をうかがってきました。 ビックサイト正面にもハムフェアの看板が飾られていました。今年は「さあ行こう!アマチュア無線の新時代」というサブタイトルです。2021年の法改正で、社会貢献活動での利用が広がり、2023年9月からは免許申請方法が変わるなど、令和に入りアマチュア無線の利用範囲が広がり、利用者の利便性の改善がおこなわれていることからこのようなサブタイトルになったのでしょう。 今回は南ホールですので、正面から来ると右手方向に流れていきます。展示会場の南3,4ホールは一番奥なので、少し歩かなければなりません。 入場前にはチケットを購入します。日本アマチュア無線連盟(JARL)に入会している方は会員証を提示すると1,000円で入場でき、入り口の入会ブースでJARLに入会すれば無料でも入場できます。私たちが到着したのは初日(19日)の11時頃でしたが、すでにすごい人。端から端まで4往復する行列でした。アマチュア無線家の今年のハムフェアへの期待が伺えます。 会場内はすでに多くの人々が各展示ブースで始まっている新製品の紹介や、イベントなどに集まり、真剣に耳を傾けています。 ICOMブースはIC-905 入ってすぐのICOM(アイコム)ブースでは、新製品のIC-905に注目が集まっています。アマチュア無線業界では初となるVHF~SHF帯までの高い周波数をカバーしたマルチバンドのトランシーバーです。144MHz/430MHz/1200MHz/2400MHz/5600MHz/10GHzに...

電波の祭典「ハムフェア」が8月19日、20日に開催!

アマチュア無線フェスティバル「ハムフェア(2023)」 今年も日本アマチュア無線連盟(JARL)が主催するアマチュア無線フェスティバル「ハムフェア(2023)」が東京ビックサイトにて2023年8月19日(土)、20日(日)の2日間にわたり開催されます。 アマチュア無線は、電波に声を載せて遠方の人と通信を楽しむ、いわば携帯電話の基本にもなっているものです。アマチュア無線を楽しむためには、免許(国家資格)が必要ですが、このイベントでは免許がない方でも楽しめるコーナーが沢山用意されています。 免許が無い方でも実際に電波に声をのせて、遠方のアマチュア無線家と交信を行う「体験局運用」や子どもたちに電気や電波の基本を学んでもらうための電子工作教室なども用意されています。 南極昭和基地コーナーでは、南極で発見された隕石や南極の氷、南極の石などが展示されます。昭和基地にもアマチュア無線クラブがあり、観測隊の人と話すチャンスもあります。 ほかにも、全国のアマチュア無線クラブや関連団体、企業など172のブースが会場を埋め尽くし、アマチュア無線の世界で行われている様々な活用や自主制作機器の展示、メーカーによる新製品の紹介などが行われます。 この夏、親子で無線通信の原点ともいえる「アマチュア無線」の世界を覗き、通信テクノロジーを学びましょう! 【開催概要】 開催日:2023年8月19日(土)・8月20日(日) 開催時間:1日目-10時~17時 2日目-10時~16時 場 所:東京ビックサイト 南展示棟3・4ホール 主 催:一般社団法人 日本アマチュア無線連盟(JARL) 後 援:総務省、文部科学省、東京都、NHK、公益財団法人日本無線協会、一般財団法人日本アマチュア無線振興協会、日本アマチュア無線機器工業会、公益財団法人東京観光財団 共 催:電波新聞社、電波タイムス社、CQ ham radio、子...

電波を学ぶeラーニング講座を総務省が公開

小学生向け電波の基礎がわかる無料講座 総務省は、夏休みを利用し、多くの子供たちに「電波」について知識を深めてもらうため、電波の基礎から利用のルール、電波の未来などをわかりやすく解説したeラーニング教材を公開しました。 eラーニングは全6章で構成されていて、プロローグとしての0章はYouTubeで公開されています。 第0章 電波ロボットの「パコ」あらわる!(1分40秒) eラーニングは無料で受講でき、電波適正利用推進委員協議会のホームページから事前登録を行って、受講ができます。 登録は以下のリンクより登録が可能です。 【小学生向けeラーニング講座登録へ】 eラーニングの内容 第1章 電波って何?(11分18秒) 第2章 どうやってつながっているの?(10分31秒) 第3章 どんなところに電波が使われているの?(8分35秒) 第4章 守らなければいけないルール(9分28秒) 第5章 電波が使えなくなったらどうなるの?(11分29秒) 第6章 電波のこれからと私たちの未来(9分53秒) 6回の講座は毎回最後に理解度を確かめるクイズも用意されていて、eラーニングとしての理解度の確認もできるようになっています。 この動画は総務省総合通信基盤局電波部電波環境課監視管理室によって企画されたもので、あたりまえのように使われている電波は、当たり前すぎて学ぶ場も少なくなってきたため、若年層が電波を知るための良い機会となります。 この夏親子で見てはいかがでしょうか。

アマチュア無線技士国家資格育成程講習会のご案内

日時:2023/8/26(土)・8/27(日) 会場:狭山市産業労働センター 2F 費用:18歳以下 9,850円 一般 23,150円 ※テキスト・模擬試験・免許申請手続き費用込 時間割 8/26(土) 時間 内容 9:30~10:00 開講・諸注意 10:10~11:10 法規 11:20~12:20 法規 13:20~14:20 法規 14:20~15:30 法規 15:40~16:40 法規 16:50~17:50 法規 8/27(日) 時間 内容 9:30~10:30 無線工学 10:40~11:40 無線工学 12:40~13:40 無線工学 13:50~14:50 無線工学 15:00~16:00 補講 16:10~16:25 試験・諸注意 16:25~17:25 修了試験 ※補講が実施されない場合は、修了試験を30分繰り上げて実施します。

ハンディ機でモービルを楽しむならマグネットマウントアンテナがおすすめ

第一電波工業(ダイヤモンド)から発売されている超低価格な車載用マグネットマウントアンテナは、ハンディー機を接続する簡易型モービル運用におすすめです。 リンク 本来なら車載機を積んでしっかりしたアンテナを付けたいところですが、持ち運びに便利なハンディー機で済ませたいという要望もあることでしょう。ハンディー機に搭載のホイップアンテナだと鉄のボディがシールドの役目をはたして電波の飛びが良くありません。 やはりアンテナは外に出しておきたいもの。このマグネットマウントアンテナなら強力マグネットで使うときだけ車の屋根の上に張り付けてより高感度なモービル運用を可能にします。 このアンテナの利得は3.4dBi(430MHzの場合)でインピーダンスは50Ω。全長0.5mで重さは80gと非常に軽く、入力10Wまで利用できます。ハンディ機はほとんどが5Wであるため全く問題もありません。 同軸ケーブルは3mと余裕があるため、車内の引き回しにも非常に便利です。 立体駐車場に入るときなどは折りたたむこともできるため、マグネットで取り外しができるとしても、車に着けたままでの利用もよいでしょう。 アンテナからのケーブルはSMAコネクタであるため、FT1DやFT2D、ID-51などのハンディ機に変換コネクタなしで直接利用できます。

感度の劣るアンテナ、という選択肢

世の中には数多くの好感度をうたった無線機用アンテナが出回り、自作する方々も「如何にして自局のアンテナ感度を高めるか」、ということでさまざまな工夫をされているケースが見受けられます。実際に私も条件が悪い通信の時には長めのアンテナを用いたりして電波環境の改善を図っております。 その一方で思うのは、「使用する条件が限定されているのであれば、あえて感度の劣るアンテナを使おうじゃないか」ということもあるわけです。 相手局との距離がはっきりしていてそれほど受信感度が高くなくても十分に通信可能なときに感度の低いアンテナを使用すると、同じ周波数を使う局との混信をある程度さけることができます。屋根の上のアンテナだと遠方の通信まで拾いすぎちゃってダメ、みたいな状況の逆をいく理論です。そのため混信を避けるには「わざと感度の低いアンテナ」という考えはよいかと思われます。もちろん、電波法では「必要最小限の出力で」とは言っていますが、それでも飛んでくる電波の出力は変えられないのでこちらが受信能力下げて対応する、という方法をとるのが有効な気がします。 もうひとつ、感度の低いアンテナの特徴として「アンテナそのものが小さい」というメリットもあります。小さいアンテナを付けた無線機をかばんに入れておいていつでも使える、という利便性。ハンディー機ならではのメリットを十分に生かしたいといったところでしょうか。レジャーに出かけても邪魔にならない取り回しの良さは一度使うと手放せなくなります。 一般には感度の高いアンテナが望まれる中、あえて小型アンテナ・最小限の出力発信で限りある電波資源を多くの人と混信ぜずに利用して楽しめるといいですよね。

TECH QUICKIEで「今」のアマチュア無線を紹介

世界が注目するテクノロジーを紹介するYouTubeチャンネル「TECH quickie」でアマチュア無線を紹介する動画が公開されています。 インターネットがますます普及して言っている世界で、今もなお日本でも40万人を越えるユーザーが利用する趣味として知られています。デジタル時代とどのように融合していくのか、テクノロジーとしてのアマチュア無線の面白さを紹介しています。 アマチュア無線は、緊急時の通信に利用できたり、テクノロジーの発展に寄与できるなどユーザーが社会に与える意味を多くもっています。 この動画のように、日本でもクールにアマチュア無線の素晴らしさを広げる活動が必要とされています。

- 1

- 2